Trois hommes condamnés à mort à Salaberry-de-Valleyfield

La prison de Salaberry-de-Valleyfield est chose du passé. Cependant, l’édifice qui est maintenant dédié entièrement au Palais de justice de Valleyfield a été jadis le lieu de trois exécutions par pendaison.

Condamné à mort par pendaison pour le meurtre de Marcho Ichoff, Otaian Dichoff est exécuté à la prison de Salaberry-de-Valleyfield. Il est d'ailleurs le dernier criminel à avoir péri sur l'échafaud à Salaberry-de-Valleyfield. Ceci se passait le 28 mai 1915.

Bien que peu d’archives soient disponibles sur cet événement datant de plus de 100 ans, deux autres condamnations à mort font partie de l’histoire de Salaberry-de-Valleyfield.

À la suite d’une dispute au bar de l'Hôtel Windsor, à Salaberry-de-Valleyfield, concernant des chiens de chasse, Henri Laviolette, 45 ans, fut blessé mortellement par deux coups de pistolets tirés par un jeune Américain, Walter Muir, le 22 septembre 1923. Lors de la prohibition américaine des années 1920, Salaberry-de-Valleyfield était devenue une ville populaire auprès des visiteurs des États-Unis venus y satisfaire deux de leurs passions (la chasse et l'alcool).

Le 11 juillet 1924, Walter Muir, 24 ans, est pendu à la prison de Salaberry-de-Valleyfield après avoir été reconnu coupable de meurtre.

Le 23 mars 1928, George C. McDonald est pendu à la prison de Salaberry-de-Valleyfield pour le meurtre d’Adélard Bouchard commis au cours d'un vol à main armée.

George C. McDonald et sa conjointe, Doris Palmer, 20 ans, avaient engagé la victime en tant que conducteur afin de faire le trajet des États-Unis vers le Canada. En route, les deux passagers ont volé la victime avant de le tuer. Le corps du conducteur de taxi de Lachine a été retrouvé dans un fossé

L’histoire la plus connue

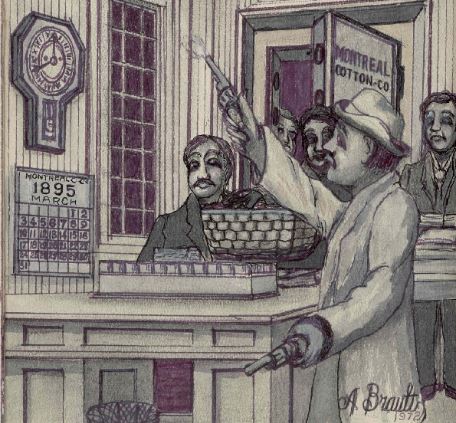

Le 1er mars 1895, Valentine Shortis, un immigrant irlandais, employé de la Montréal Cotton Co, abat deux hommes qui préparaient les enveloppes de paie des travailleurs de l’usine. Même si l’histoire peut paraître lugubre, elle n’en demeure pas moins une saga politique de l’époque.

Selon les écrits

Valentine Shortis entre dans le bureau de la paie où quatre hommes travaillaient. Comme ces derniers connaissaient Shortis, ils le laissèrent entrer sans opposition et acquièrent à la demande de l’Irlandais de voir un revolver chargé, gardé dans un tiroir du pupitre où l'on comptait l'argent.

Dès qu'il a eu l’arme dans les mains, Valentine Shortis tira sur Hugh Wilson. L'un des hommes présents se précipita sur le téléphone, mais, fût également la cible des balles. Les deux autres hommes se réfugièrent dans la voûte afin de se protéger.

Shortis mit alors le feu à des objets accumulés près de la porte de la voûte afin de faire sortir les deux hommes, mais sa tentative restera vaine. Lorsque le gardien de nuit se présenta, Valentine Shortis le tua également. Les policiers arrivèrent finalement et arrêtèrent le meurtrier. Malgré des blessures importantes, Hugh Wilson survécu.

Le procès de l’homme qui avait déjà tiré du pistolet dans la foule à une piste de course en Irlande dura 29 jours. La défense plaida la déficience mentale. Toutefois, le 3 novembre 1895, il est reconnu coupable des deux meurtres et condamné à être pendu le 3 janvier 1896.

Le verdict de culpabilité et la sentence semblaient réjouir la population. Cependant, la défense présenta une demande de commutation de peine au Gouvernement du Canada. Le 24 décembre 1895, dix ministres ont eu la tâche de décider du sort du meurtrier. Le vote s’est soldé par une égalité.

Quelques jours plus tard, on reprit le vote alors que deux ministres qui n'avaient pas participé au vote du 24 décembre étaient maintenant présents. Le résultat allant dans la direction de la sentence imposée par le tribunal puisque les deux nouveaux votants optèrent pour la pendaison.

Le gouverneur général du Canada, Lord Aberdeen, insista pour qu'un troisième vote soit pris par le cabinet des ministres. Comme pour la première fois, le résultat fut égal pour et contre la pendaison. Lorsque Lord Aberdeen apprit le résultat, il décida de changer la sentence pour un emprisonnement à vie pour troubles mentaux.

Valentine Shortis décéda d’une crise cardiaque à Toronto en 1941. Il avait retrouvé sa liberté en 1937, après avoir passé 42 ans en prison et en institution psychiatrique.